发布时间:2025-04-20

作者 | 商蕴青

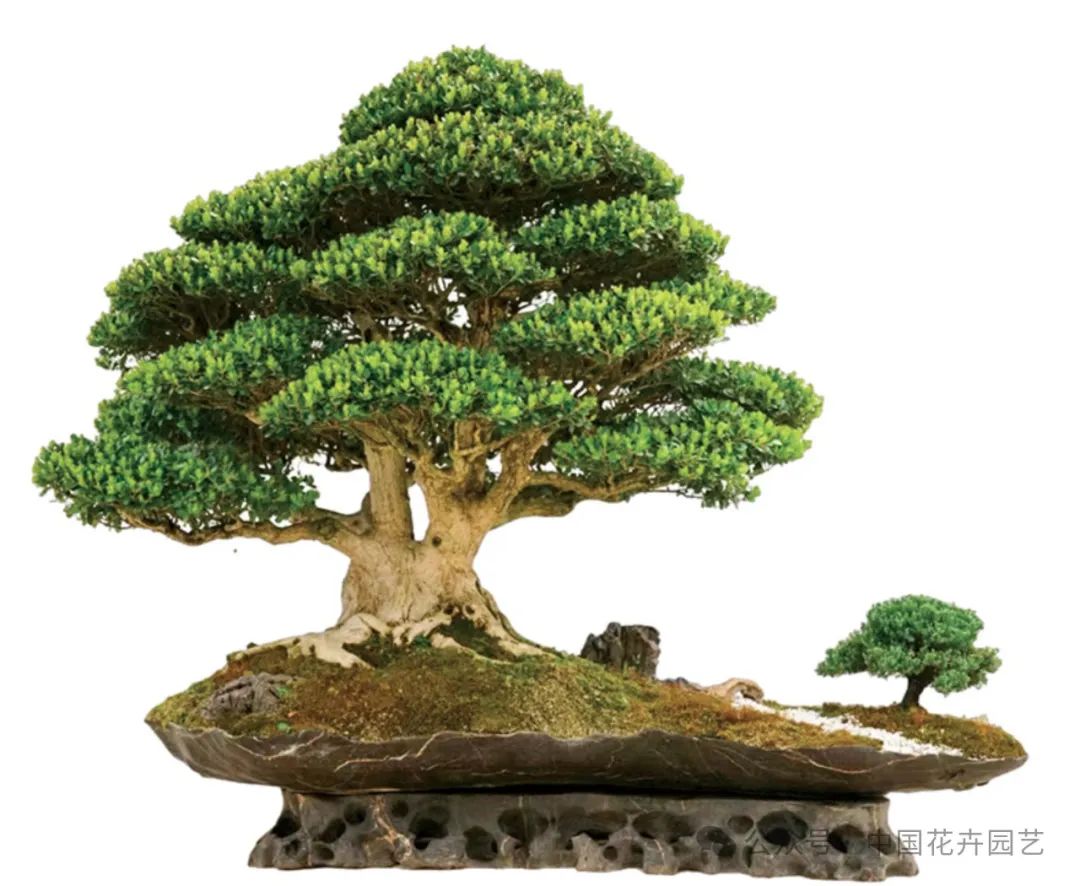

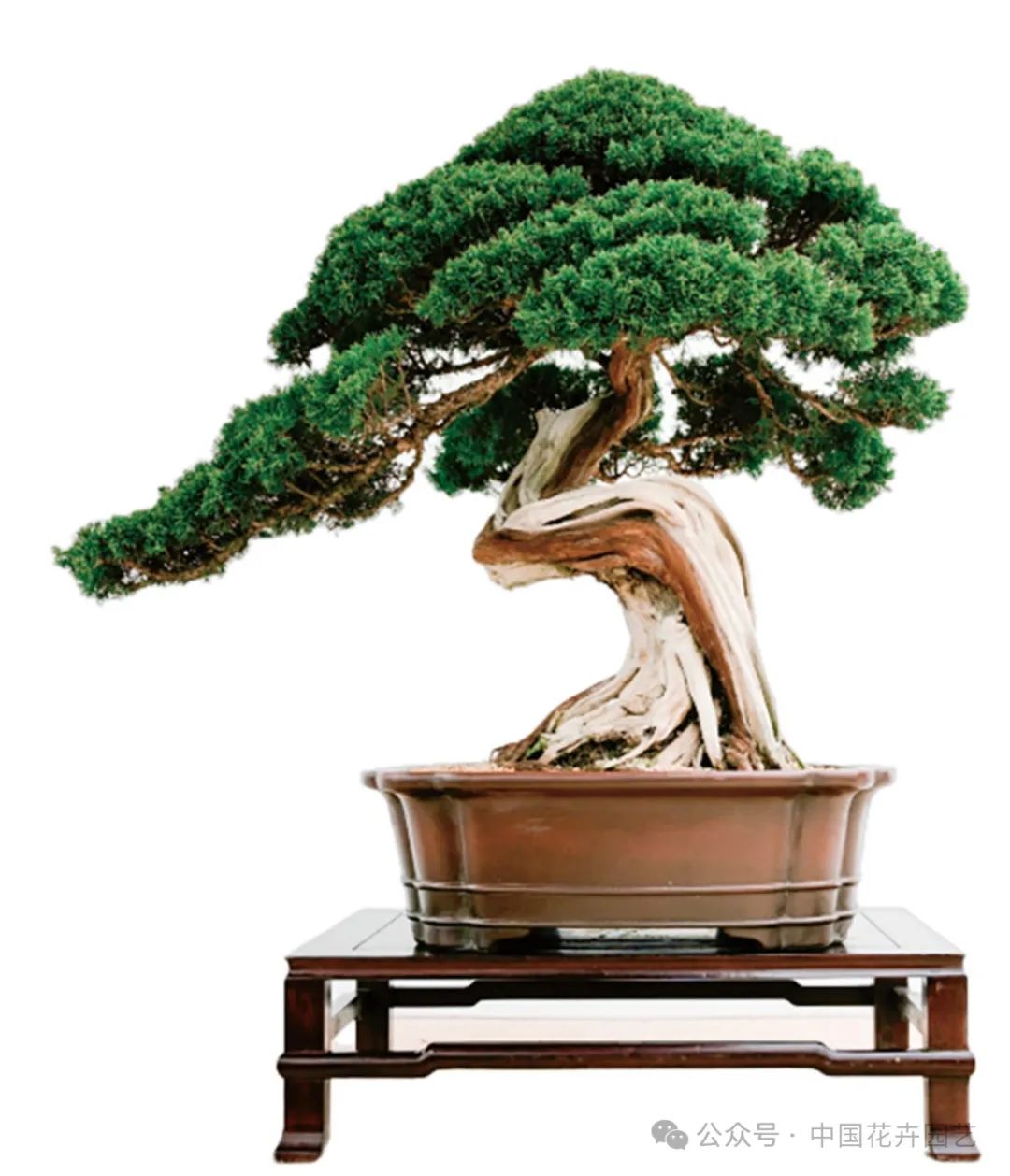

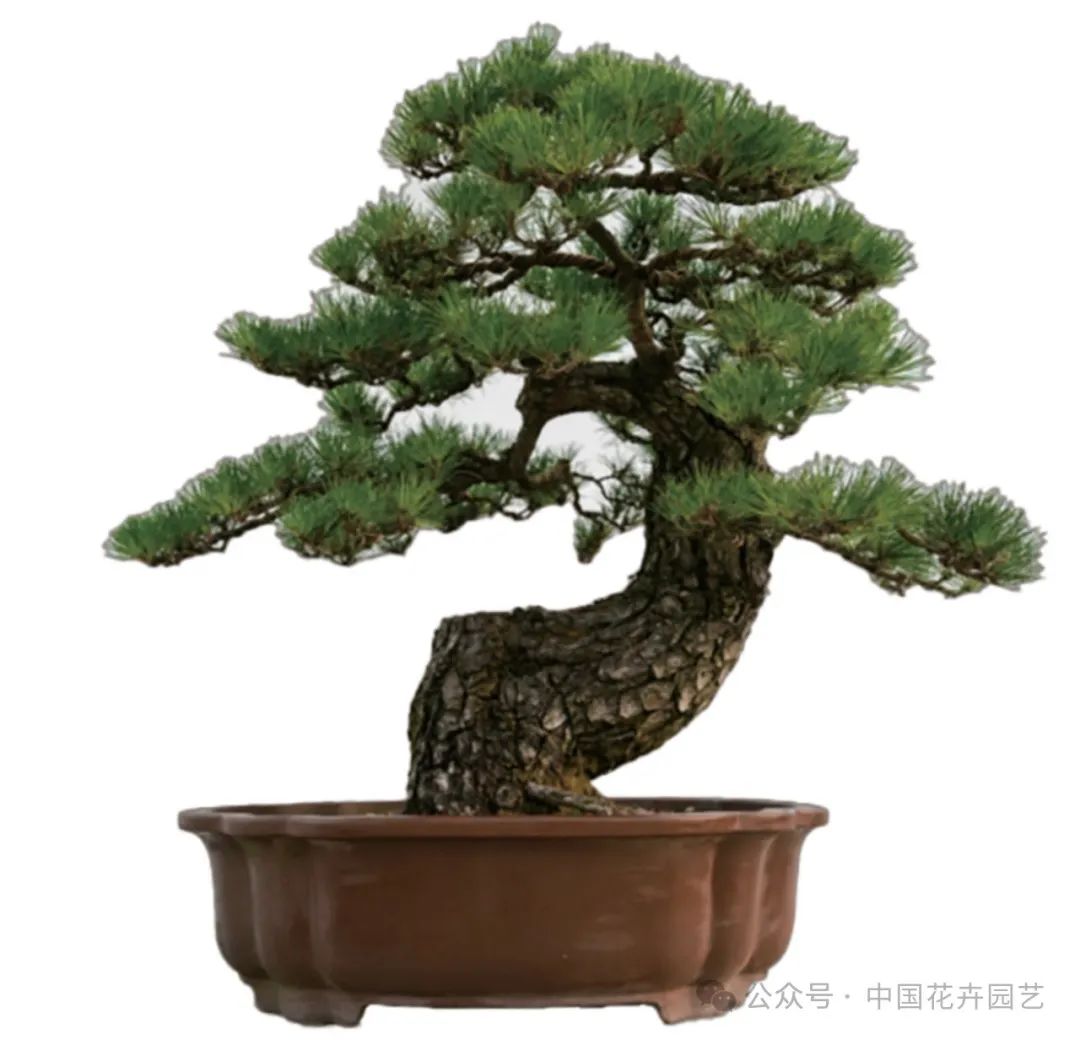

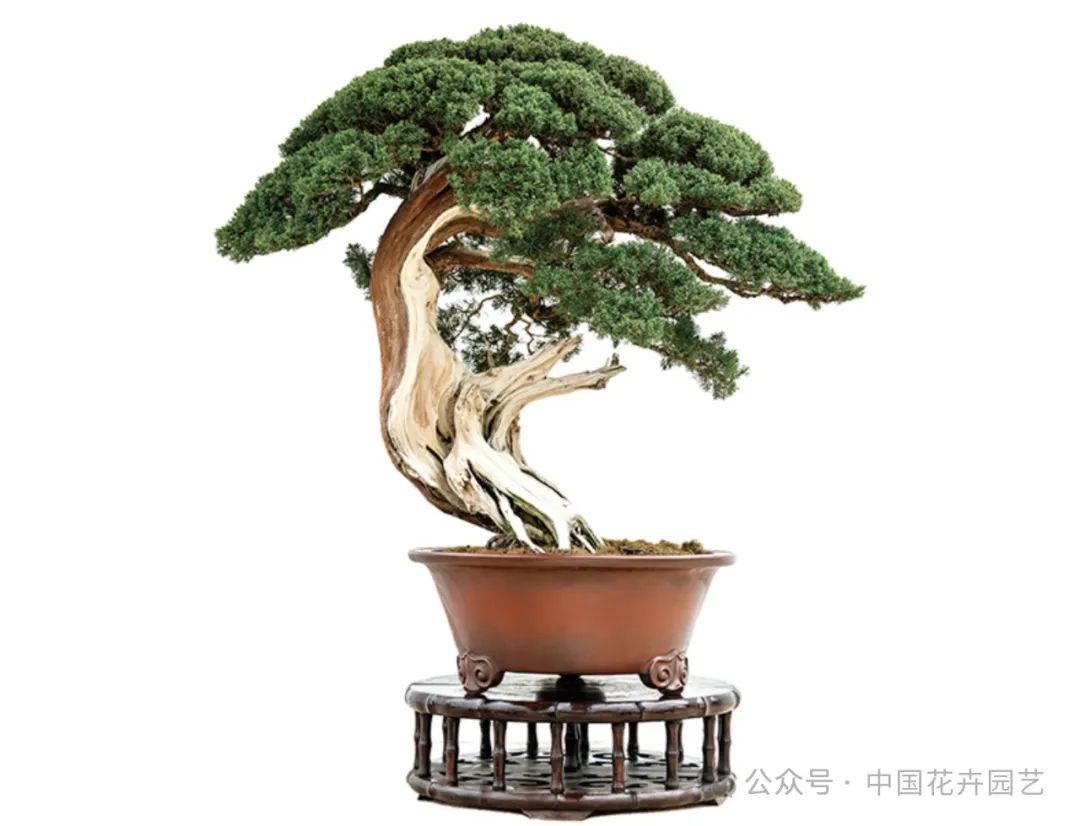

在2024年7月印度尼西亚盆景展国际盆景大会开阔的表演舞台上,国际盆景协会(BCI)主席陈昌邀请了一位“小友”一起上台,为一盆海芙蓉盆景做“开坯做”。台下人头攒动,台上两人时而有说有笑,时而专注于品赏树气,时而又屏气缠丝塑形。一老一少与全场观众一起,完全沉浸于盆景世界的乐事中。陈昌是大师,而他的小友,则是专业盆景玩家中年轻一代的代表、金陵派盆景艺术家杨希。 家学引路 点滴成景 杨希出身于南京的盆景世家,是位80后,从小在自家院内“百草园”的盆景之中玩耍长大。“松柏榆杨”“浅盆薄土,悬根露骨”……在家学的点滴浸润下,杨希毫无意外地喜欢上了盆景,成为新一代的盆景艺术家。 “喜欢”是个最神奇的老师,会让人倾心投入,一路探索,不惧辛苦。杨希对盆景就是这种感情。前辈说松柏是入门树种,松,要做出大雪压青松的刚强之美,柏,要做出风动闻柏香的阴柔之美。松柏过关才算入了盆景之门。杨希就从松柏开始,一点点地摸索学习,家中盆景资源丰富,可供他捉摸练手。“松树要多年反复切芽、制作,不能想着一蹴而就,栽种要用火山岩,透水透气,才能把松树养护好。”现在说起入门时的训练,杨希依然印象深刻。从年轻气盛时急于求成,到理解了水到渠成,杨希笑言,这就是盆景的魅力吧。经过20多年的历练,现在,杨希最喜欢的时光就是心情好时,沏上一壶好茶,关上大门,放下手机,安心静气地创作盆景。“创作盆景是个烦琐而漫长的过程,世界本不该那么快,可以慢一点,再慢一点。心静了,会发现,原来不需要那么快。”杨希娓娓道来。 树人合一 相知相成 从技艺上讲,盆景最难的是制作,不过杨希说,人们常关注盆景的修剪造型,其实养活、养好一盆盆景,也需要多年的时光。要了解植物习性,了解环境对植物的影响,防虫、施肥,用心养护,让植物有了良好的生长状态才有欣赏它姿态之美的基础,这些都是杨希研习得来的由衷体会。养好了树,再去“读气”。 杨希认为,每一棵树都是独一无二的,盆景人要将其做成艺术品,而不是千树一貌的工艺品。制作盆景时应以形传神,动作之前,先要读出盆景材料自身所带的“树气”。2002年,杨希接手了一盆瓜子黄杨盆景,植株已有120~150年树龄。初见之下,他就认定这是株“树气很正”的好材料,一直被照顾得很好。于是他倾心捉摸,铝丝定型,修剪,再定型,再修剪。每两年精修一次,大枝修势,小条引条,每一根枝条都绑缚好,叶子也一片一片精细修剪。经过20年的功夫,终于把这株黄杨做成一盆得意作品——《暮云》。它枝粗叶茂,端庄壮阔,观之有参天之势,在2023年国际盆景大会年度主展览中,《暮云》一举荣获金奖,成为中国乃至国际盆景界内具有代表性的作品之一,也奠定了杨希在中国盆景界中的杰出实力地位。 “每一盆优秀的盆景作品都要经历千锤百炼,反复制作,精确修剪。在天然姿态上加入人工塑形和作者的思想,把最美的一面展示出来,才能树人合一。这期间,树在生长,人在成长。”杨希这样表达他与作品的相知相成。 作为一名崇尚自然的盆景艺术家,因势就势,保持植物的自然风貌是杨希最喜欢的风格,不为了炫技而创作。“我只是‘化妆师’,要让材料表达出它最自然的美。”杨希说。他的作品《公子无双》取材真柏,人常说柏有阴柔之美,而这件作品却柔中带刚,风姿卓然。他的黑松作品《老而弥笃》,枝干老壮而有追风之势,可读出“老夫聊发少年狂”之意,表达着“生命无需用年龄定义,心不老则生命不老,屹立岁月,来去仍是少年”。 施以年功 方成《酣歌》 盆景人与一盆盆景的“相处”是以年为单位计的,业内称为“年功”,以示其长。创作一件好作品要有恒心,有慧眼,有巧思,还要有些机缘。在2023年BCI国际盆景大会年度主展览作品中,杨希还带来了一盆真柏盆景《酣歌》,他对其颇为偏爱,记得它的每一步蜕变。 《酣歌》的树种原是刺柏,是杨希2006年从安徽购入的一大批刺柏中的一株,十分不起眼。几经琢磨,杨希总觉得它没有“内容”,因其犯了盆景大忌——根基部不发达,呈倒八字,被戏称为“小脚老太”“仙鹤腿”。“盆景无根则如插木”,而这株素材根部不足,树势向左倾斜,主枝出枝过于僵硬且偏上,按传统看法,重心不稳,难成大器。杨希看出这种刺柏原来生长在山中石缝,枝条稀疏,元气不足,于是计划先养桩,待其元气恢复再做造型作业。2012年,再看其已是长势良好,枝叶健壮。考虑到刺柏虽可做盆景,但不能尽显柏树韵味,2013年春天,杨希决定嫁接济州真柏,到2014年春天,嫁接枝条全部成活。等到新嫁接枝条成活稳定,尚未粗壮时,杨希挑了个晴朗的日子,为它缠绕铝丝固定造型。由于原来主干向左倾斜,杨希在造型时尽可能把树干往中间立。树干立起来后,立刻显示出一番新面貌:一株百年古柏,长于深山老林,右边主干枝条枯死,日露风霜之下,枯死的枝条已呈现风化状态;另一侧则生机勃勃,绿叶向阳,对比强烈,天然拥有了柏树盆景追求的枯骨神枝,非常难得。欣喜之余,杨希决定不做过多雕琢,免得工匠气太重,有失自然。只将枯死的树干枝条打磨去腐朽松软的部分,处理断头切面,尽量保持原生风化状态,让它继续自然风化,越来越美。同时尽量把活的水线部分调向迎面,使整体树干更加红白相间,色彩丰富。在制作中,因原生枝条过于僵硬,杨希将其截短处理,嫁接上新枝条,让条干姿态更为灵动。济州真柏生长较快,他就使用小叶片组合成大枝片的手法,既符合自然柏树枝条成球状的感觉,又避免短时间内枝条生长过盛,挤压在一起。 经过17年打磨,这盆作品整体树势向右,枝条偏向上生,底根虽细弱却有力拔千钧之感,也有云头雨脚的相势。一眼望去,作品上重下轻,却有拔地而起,舞动之感,柔中带刚,表现出顽强的生命力,配以仿古云脚碗盆,衬托树势卓然。杨希为它取名《酣歌》。他说,儒家让人恪尽职守忍辱负重,道家教人追求忘世忘我,也许只有酒后才能做到两全吧。这盆真柏,云头雨脚,起舞蹁跹,势拔千钧,立意醉酒后的文人士大夫,酣歌醉舞,忘世忘我,有负千斤责任却又追求自由的状态。 年功不蹉跎,树人两相成,2023年,《酣歌》征服了众多盆景人的心,荣获BCI国际盆景大会年度主展览银奖。 汲取总结 永无止境 杨希有很多爱好,喜欢老物件,精致的东西,喜欢佛学、诗词,这些爱好如不同的能量,随着他的涉猎、研读、吸收,成为他精神的一部分,也成为他盆景作品的一部分。杨希给盆景取的名字常有诗意,也有《易经》中的词语。他的盆景著作《杨希盆景艺术》中,收录了56件盆景作品,每一件都配有析文,与读者倾诉着与作品的渊源,创作的感悟,或起名的缘由。他觉得有这些,大家才能读懂盆景和他。杨希也爱动笔,喜欢思考,写文章,这在盆景人中并不多见。他说,创作盆景讲究以形传神,分为技法与技艺两个方向,日本匠人重技法,但技艺相对单一,民族审美喜欢对称,做等边三角形的树型。中国盆景艺人则对技艺追求更有心得,重视细节处理,加入配件,让作品更有诗情画意,独立风格。近年来。中国风盆景就在形式多样、意境幽远上走出了新路。 对于盆景展陈,杨希特别下过一番心思。他说:“区别于其他静态艺术品,盆景是有生命的艺术品,这种特殊的艺术形态使其在展示时需要更多的氛围配合,对展示环境有一些特殊要求。”在杨希的松韵溪谷盆景园中,山谷、清溪、奇石、小桥与盆景融为一体。在南京东郊国宾馆,他也将自己盆景作品摆出了点睛效果,蔚然之气。 杨希说,作为盆景人,多看、多做、多问、一心,是不可缺少的功课。多看,看大自然风光,看植物在自然界的生长之美,可以启发创作灵感,看其他艺术门类作品也受益良多。多动手创作,做上几百盆,手上功夫就练出来了。多问,是多交流,多取经,多去参加盆景界重要的交流活动,在杨希看来,学习是一生要做的事,一心,是要安心努力。盆景是体现身心修为的艺术,与时光一起成就,杨希身在其中,时常感到美不胜收,永无止境。